取扱説明書をデザインする

ユーザーへの情報提供とPL対策

取扱説明書の基本編集・デザイン制作・コンサルティング、または、取扱説明書の制作に関わる各種サービスの提供。

取扱説明書のガイドライン普及と解説セミナーなどを促進しています。

国際規格を取り入れた取扱説明書の書き方や、ユーザー視点の取り入れ方、指示警告上の欠陥を防いだPL対策など、

製品安全対策を取り組んだ取扱説明書の制作方法を各種のセミナーでお伝えいたします。

デザインの標準化

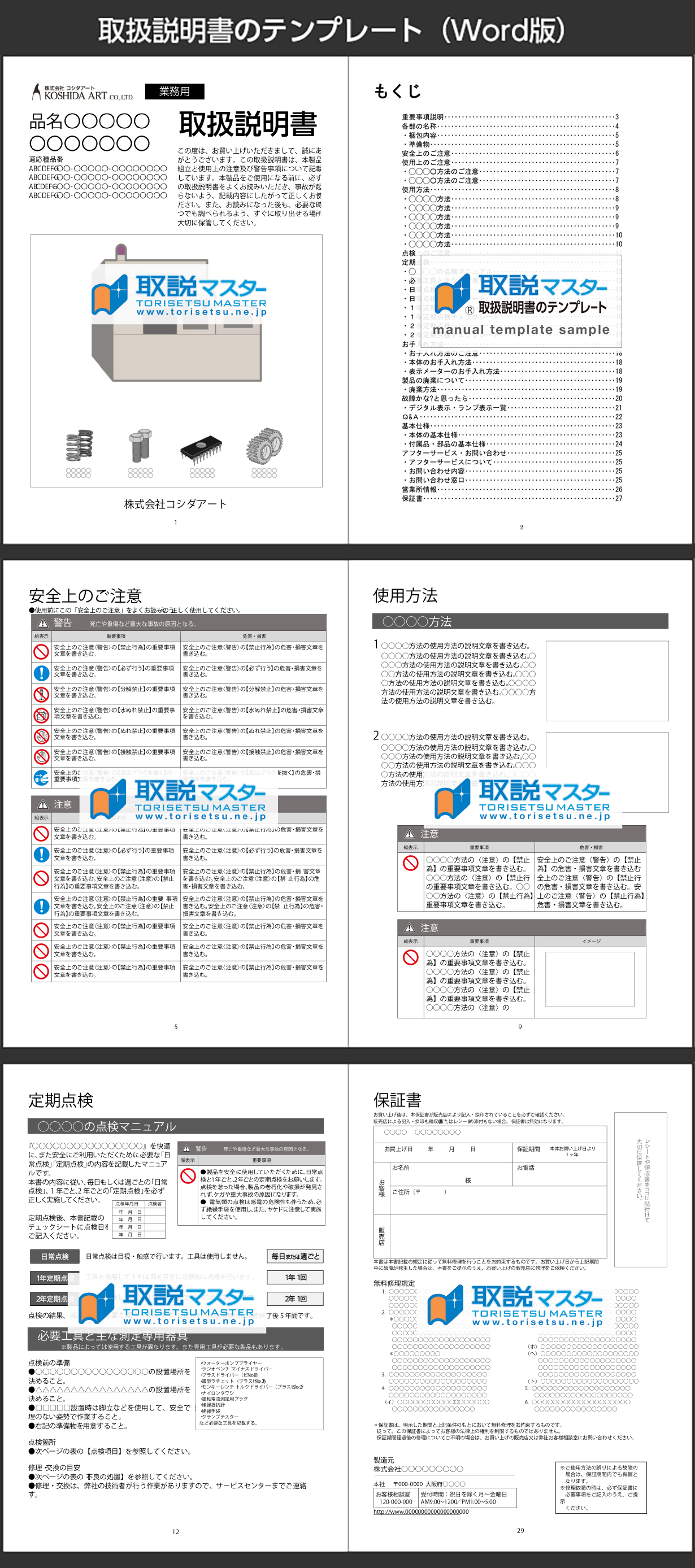

国際規格を踏まえた取扱説明書のテンプレート

取扱説明書が制作しやすい標準化されたテンプレートです。

- 各種の規格で定められている取扱説明書の〈見やすさ〉〈読みやすさ〉を定義したデザインをフォーマット化しています。

- 異なる制作者が制作しても取扱説明書の品質が均一化になり〈見やすさ〉〈読みやすさ〉に配慮されている。

- テクニカルライティング(説明文章)と図解イラストの適正な配置レイアウト。

- 安全情報の文字の大きさと適正性。

- 適正な指示・警告文章の表記方法とレイアウト。

- 大見出し、小見出しと目次の関係。

- ユーザーに提供される取扱説明書の〈見やすさ〉〈読みやすさ〉が配慮されたデザインに統一することで、企業の製品品質が向上します。

取扱説明書の作成基準

取扱説明書の制作ガイドラインを制作しました

各種の国際規格を要約した制作現場で扱いやすいガイドラインをご利用ください。

- JIS B 9700:2013 (ISO12100)

- JIS Z 8051 (ISO/IEC Guide 51)

- IEC82079-1

- SEMI S13-0305

- ISO10377

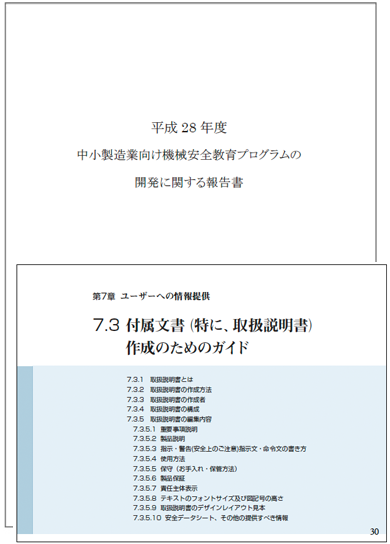

また(一社)日本機械工業連合会より付属文書として中小製造者向け機械安全教育プログラムが発行されており、その中に取扱説明書作成のためのガイドラインが記述されています。

- 7.3.1 取扱説明書とは

- 7.3.2 取扱説明書の作成方法

- 7.3.3 取扱説明書の作成者

- 7.3.4 取扱説明書の構成

- 7.3.5 取扱説明書の編集内容

取扱説明書の効果

取扱説明書の安全対策で得られる効果とは

使用者の製品理解が促進することで、問い合わせや製品クレームが防げます。

取扱説明書は長期重要保管文書であり製品仕様書でもあります。「リスク管理」「PL対策」「製品事故予防」「コンプライアンス」と深い関係を持ち、製品説明を適切に果たすことで誤使用による製品事故を未然に防ぐ役割を持ちます。

取扱説明書が役割を適切に果たすことで使用者側には製品への「信頼」が生まれます。この信頼の積み重ねがブランドであり、市場での優位な立場を形成します。

具体的なメリットとして、使用者のお問い合わせやクレームを軽減し「対応経費の削減」効果を見込め、また顧客満足度を向上させることができます。

取扱説明書を単なる製品のマニュアルではなく、ブランド効力をもたらす重要媒体であるという認識を持って取り組み、戦略的に展開するツールとしてご活用されることを推進しています。

制作と安全対策について

取扱説明書の表記リスクアセスメント

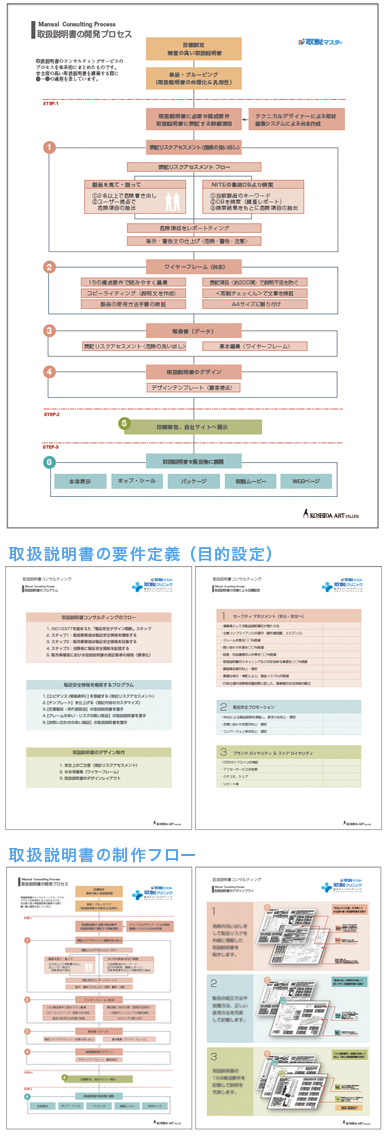

取扱説明書のデザイン制作、編集、評価の要に表記リスクアセスメントを実施します。

コシダアートでは、行政機関との取り組みや国際規格をベースにして各種の取扱説明書を作成してきました。永年の実績を通じて培われた独自の制作ノウハウを用い、経験豊富なデザイナーが見やすく解り易い【精度の高い取扱説明書】をデザイン制作します。

取扱説明書をデザインする上で、制作工程と記載項目を標準化し包括的な視点を持って制作に取り組んでいます。

- 品質の均一化のため「取扱説明書の開発プロセスフロー」を導入

- 過去からの製品クレーム、ヒヤリハット情報を確認・分析し、それらの評価をもとにした基本編集

- テクニカルライティング(説明文章などコピー)を文章評価システムで検証

- 使用者が理解し易い文章に仕上がっているかを「センテンス」「用言率」「接続詞率」「指示語率」「副詞率」「文末の統一感」のそれぞれで検証・評価・改善

- 製品と人との関係、もしくは製品とモノとの関係が理解できるテクニカルイラストレーション

- 各種エビデンス、評価レポートなどの制作資料は、製品安全情報として閲覧利用できるよう報告書にまとめ、クライアント企業と弊社間で共有化して管理

取扱説明書の標準化

取扱説明書の標準化と安全対策

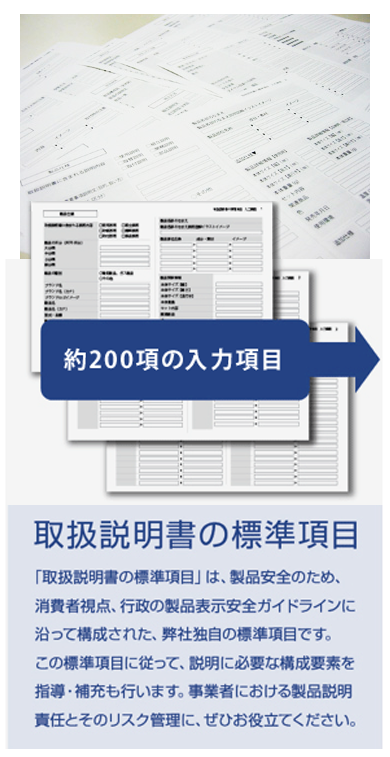

取扱説明書に必須の構成要件表記標準項目で制作する

取扱説明書が適正に情報を掲載し、使用者に正しく理解されるためのあり方として、弊社では【15の構成要件】と【表記標準項目〈約200項〉】を制定しています。

制定された構成要件により、使用者に製品への理解を無理なく促し、製品の説明不足を防ぎます。

これらは国際規格や各行政機関との取り組みを通じて培ってきたノウハウをベースに標準化したもので、下記の各ガイドラインに組み込まれ、広く展開されています。

●中小製造者向け機械安全教育プログラム(取扱説明書作成のためのガイドライン挿入)

発行元:(一社)日本機械工業連合会

中小製造者向け機械安全教育プログラム

●流通事業者等のマーチャンダイザー・バイヤー向け製品安全チェックリスト

発行元:経済産業省

製品安全チェックリスト

※(一社)日本機械工業連合会のウェブサイトに移動します。

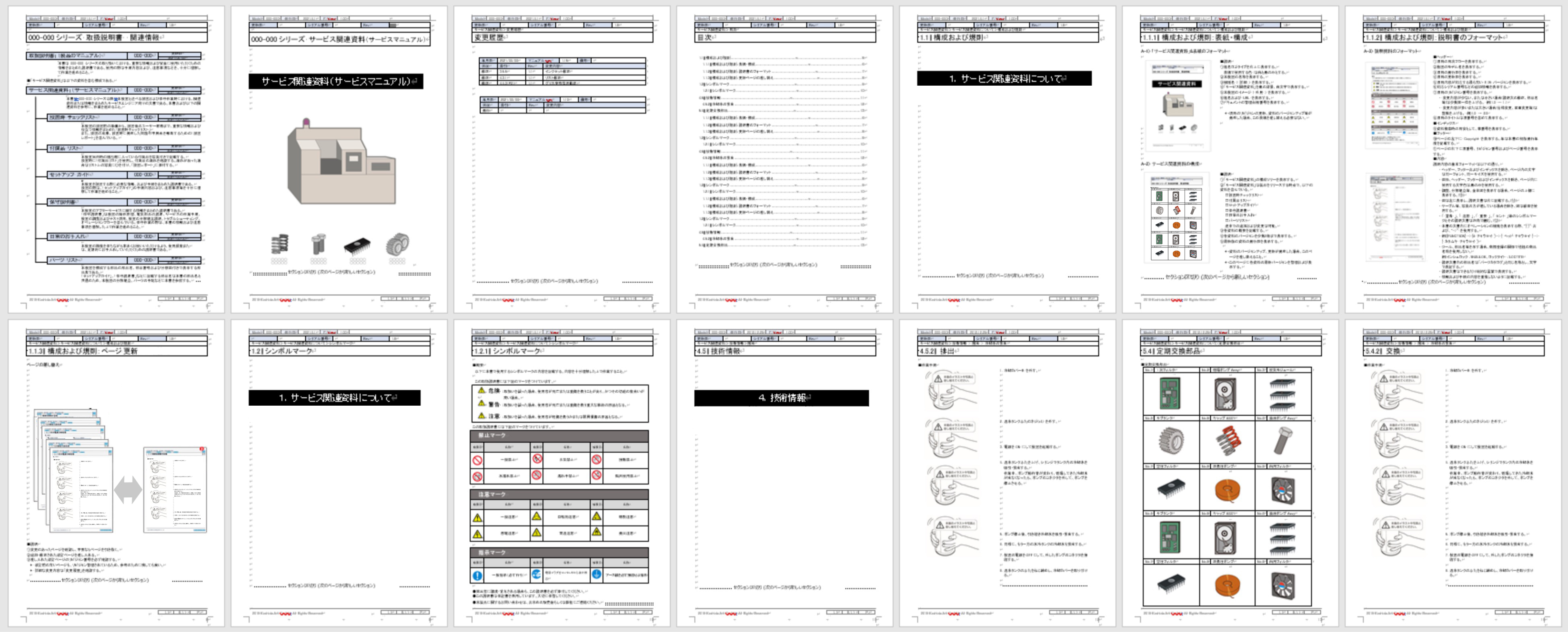

保守関連マニュアルの標準化

保守関連マニュアルの規則と構成

保守マニュアルの規定し、構成と表記内容を定める

保守関連マニュアルは、製品/機械によっては様々なユーザーに展開されることがあります。その場合、ターゲットに合わせて作業手順や安全上の注意書きを適正に記載しなければなりません。

また、関連するマニュアルの構成を体系化して伝える必要があります。これらは国際規格に準じた作成方法を取り込み、標準化しておりますので、社内での制作・運用にも展開されています。

■関連マニュアル

- 製品マニュアル

- クイックマニュアル

- 安全マニュアル

- 保守マニュアル

- 清掃マニュアル

- 定期点検マニュアル

- 障害切り分けマニュアル

- 日常お手入れマニュアル

- 部品リスト

- 部品交換作業マニュアル

- 消耗品交換マニュアル

- 運転前チェック

評価検証チェック

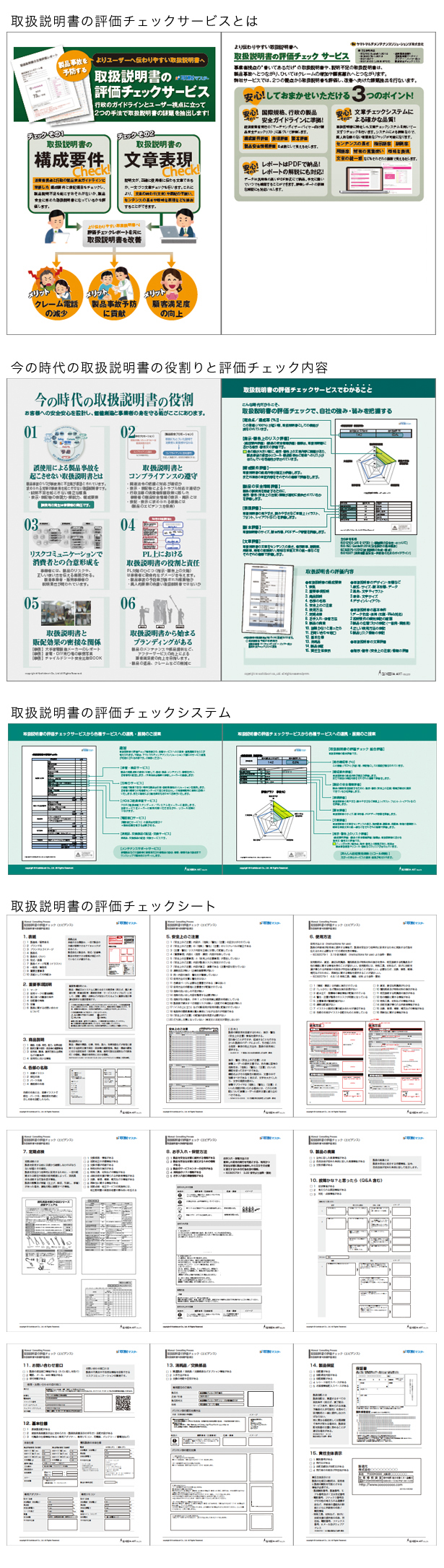

国際規格や国内ガイドに沿って評価します。

取扱説明書に必須の構成要件表記標準項目で制作する

〈構成要件評価〉〈表現評価〉〈製本評価〉〈文章評価〉〈製品安全情報評価〉の5つの評価軸で検証します。

製品に添付している既存の取扱説明書の構成要件が満たされているか、または「使用方法」や「安全上のご注意」などの表記内容に過不足がないかなど、PL、規格、使用者視点を交えて評価します。

評価は定量・定性的の側面からバランスシートで見える化し、改善ポイントをプランニングします。

取扱説明書の適正性における検証・評価の主な参考規格、基準は下記です。

- ISO12100(JIS B 9700)[機械類の安全性-設計のための一般原則]

- ISO/IEC Guide51:2014[安全側面-規格への導入指針]

- IEC/IEEE82079:2019[製品の使用情報(使用説明)の作成-第1部:原則及び一般要求事項]

- ISO20607:2019[機械類の安全性-取扱説明書-起草のための一般原則]

- 経済産業省「流通事業者マーチャンダイザー・バイヤー向け製品安全チェックリスト」

行政・団体との連携

委員会活動

それぞれのフローに合わせてデザインを施し、検証しながらビジネス化へと導きます。

2020 〜 2023

経済産業省

JIS B 9719:2022 [機械類の安全性―取扱説明書―作成のための一般原則]

原案作成委員会 委員

JIS B 9719:2022

[機械類の安全性―取扱説明書―作成のための一般原則]

2014 〜 2017

(一社)日本機械工業連合会

平成26年度、平成27年度、平成28年度 中小製造業向け機械安全教育プログラムの開発部会 委員

平成28年度 中小製造者向け

機械安全教育プログラムの開発に関する報告書

平成27年度 中小製造者向け

機械安全教育プログラムの開発に関する報告書

平成26年度 中小製造業向け

機械安全教育プログラムの開発に関する報告書

2016 〜 2017

経済産業省 平成28年度 商取引適正化・製品安全に係る事業

(事業者における製品安全人材の育成推進等)

効果的なリコール手法に関する検討WG メンバー

2015 〜 2016

経済産業省 平成27年度 商取引適正化・製品安全に係る事業

(消費生活用製品におけるリコールハンドブック策定等調査事業)

効果的なリコール手法に関する検討WG メンバー

2014 〜 2015

経済産業省 平成26年度 商取引適正化・製品安全に係る事業

(流通事業者における製品安全への取組に関する調査研究)

バイヤー向け製品安全テキスト策定WG 委員

流通事業者等のマーチャンダイザー・バイヤー向け製品安全チェックリスト

PDFダウンロード

※経済産業省のウェブサイトに移動します。

【取扱説明書デザイン】お問い合わせ

取扱説明書デザインについてご興味のある方は

下記にご記入の上送信ください。

具体的な取り組みやセミナー情報などをお送りさせていただきます。